近日,中国民航局正式发布《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》,这是继无人机实名登记制度后,我国在无人机监管领域的又一重要里程碑。新规不仅对无人机分类、飞行空域、操作人员资质等作出详细规定,更首次明确了运营企业的安全管理责任体系,标志着我国无人机行业正式进入规范化发展新阶段。

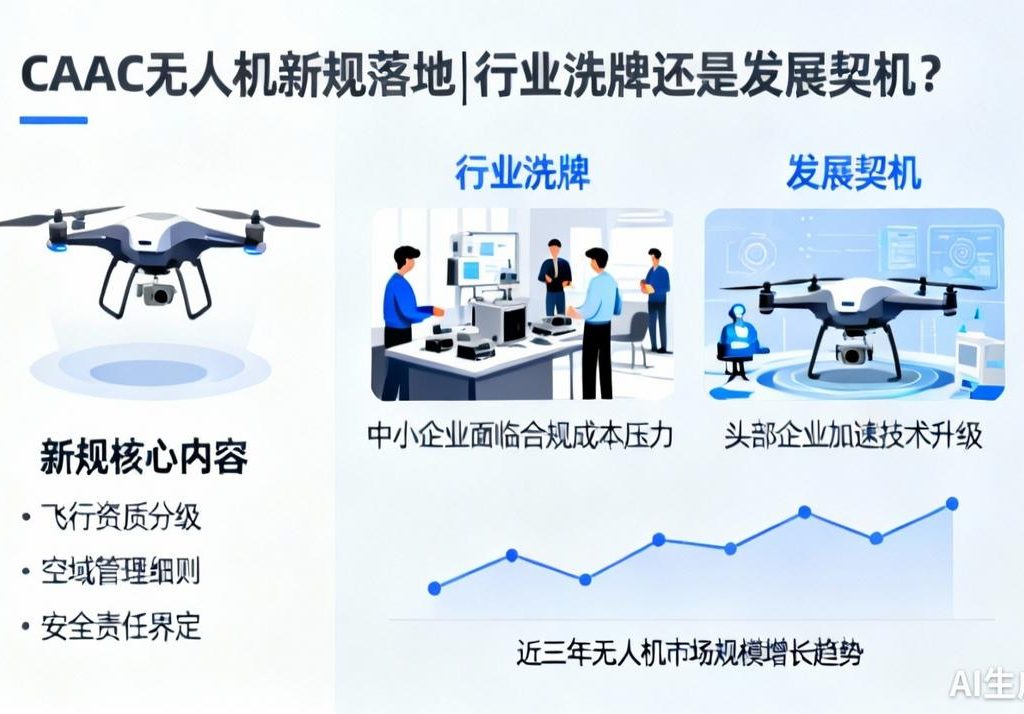

根据新规,CAAC将无人机按重量、性能等指标分为七大类,实施分类管理。其中,250克以下的微型无人机无需取得特殊许可即可在适飞空域飞行,而4公斤以上的中大型无人机则需通过严格审批。这种精细化的分级管理既保障了公众的休闲娱乐需求,又为商用无人机的规模化应用扫清了制度障碍。

在飞行空域管理方面,新规首次明确了隔离空域、融合空域等概念,要求无人机运营人必须通过无人机空中交通管理信息服务系统报送飞行计划。同时规定在机场净空保护区、人口密集区等重点区域实施禁飞或限飞,有效平衡了行业发展与公共安全的关系。

值得关注的是,新规对无人机操作人员的资质要求作出了详细规定。根据无人机类别不同,操作人员需取得相应的电子执照,并按规定参加培训和考核。这一规定将彻底改变过去”会飞就能上岗”的乱象,为行业培养专业化人才奠定了基础。

对于无人机运营企业而言,新规要求建立完善的安全管理体系,包括制定安全管理制度、配备专业管理人员、建立应急预案等。这些规定虽然增加了企业的运营成本,但从长远看,将有助于提升行业整体安全水平,增强社会对无人机应用的信任度。

在数据安全与隐私保护方面,新规也作出了前瞻性安排。要求无人机运营者必须采取有效措施保护采集的数据,不得擅自泄露、出售或非法向他人提供。这一规定回应了社会对无人机可能侵犯个人隐私的担忧,为行业健康发展创造了良好环境。

业内专家指出,CAAC新规的出台恰逢其时。据统计,2022年我国无人机市场规模已突破800亿元,注册无人机数量超过80万架。但在快速发展的同时,”黑飞”扰航、安全事故等问题时有发生。新规的实施将有效规范市场秩序,促进行业从野蛮生长向高质量发展转变。

从全球视野看,我国无人机监管政策正在与国际接轨。与美国FAA、欧洲EASA等机构的监管框架相比,CAAC新规在保持中国特色的同时,也借鉴了国际先进经验。这种既立足国情又放眼世界的监管思路,将有助于中国无人机企业在国际市场上获得更多认可。

可以预见,新规实施后,无人机行业将迎来新一轮洗牌。那些技术实力薄弱、安全管理不到位的企业可能面临淘汰,而注重技术创新、规范运营的企业将获得更大发展空间。特别是在物流配送、农业植保、电力巡检等专业应用领域,规范化管理将释放出更大市场潜力。

展望未来,随着5G、人工智能等新技术与无人机的深度融合,无人机应用场景将不断拓展。CAAC适时出台的行业标准,不仅为当前发展提供了指引,更为未来创新预留了空间。在规范与创新之间找到最佳平衡点,这正是中国无人机行业实现可持续发展的关键所在。

总的来说,CAAC无人机新规的出台不是限制行业发展,而是为了更好的发展。通过建立科学合理的监管框架,既保障了公共安全,又为技术创新和商业应用创造了条件。在政策引导和市场驱动的双重作用下,中国无人机产业有望在全球竞争中占据更重要的位置。